كتبت: مريم أحمد

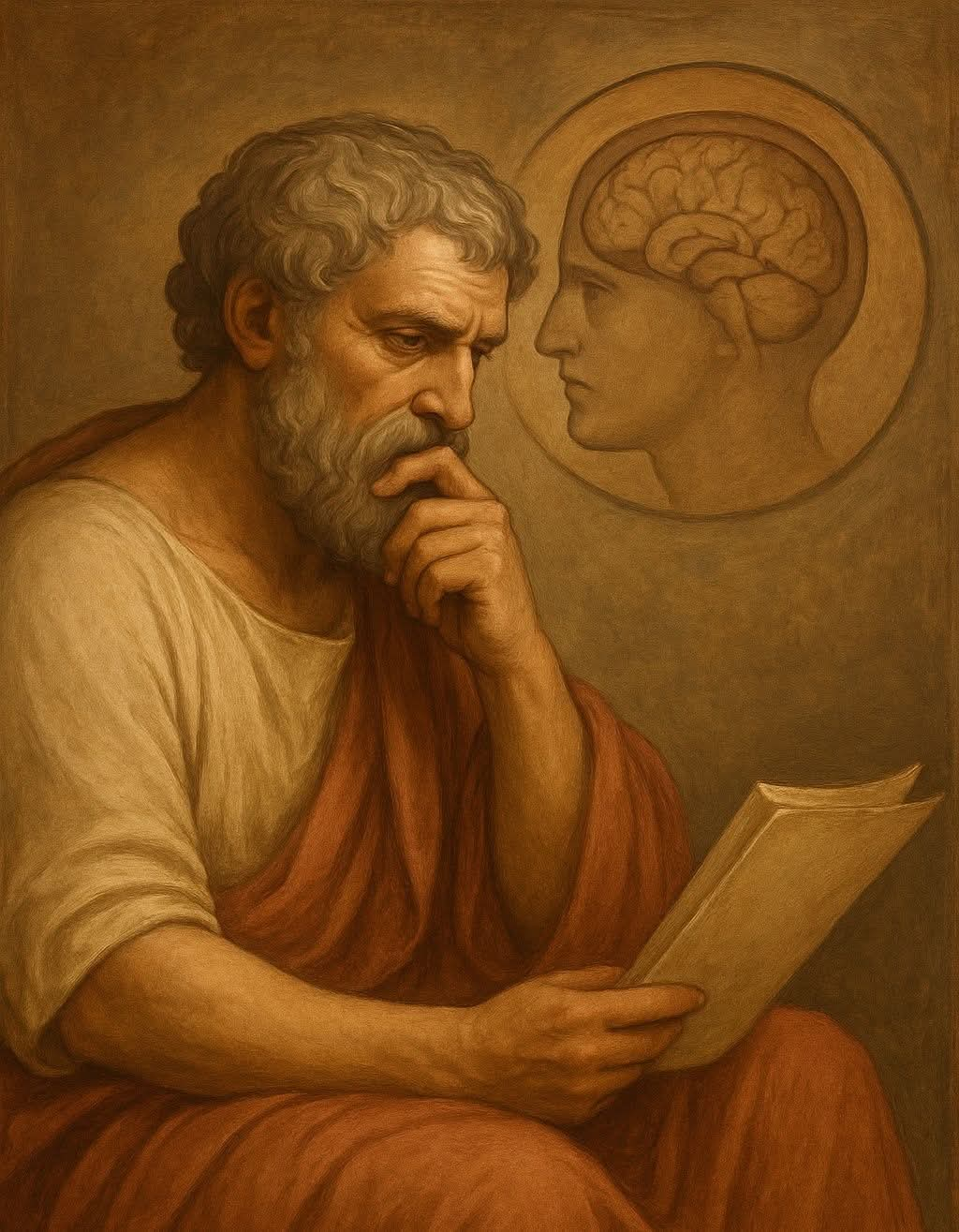

كان علم النفس في بداياته فرعًا من الفلسفة، إذ حاول الفلاسفة الأوائل فهم الإنسان من الداخل، ومعرفة ما يحركه وما يشكّل وعيه. رأى الفلاسفة الإغريق أن النفس هي سرّ الحياة، وأن فهمها هو مفتاح فهم العالم. اعتبر أفلاطون أن النفس جوهر روحي خالد يسبق الجسد ويعلو فوقه، بينما قدّم أرسطو رؤية أكثر واقعية، إذ رأى أن النفس ليست شيئًا منفصلًا عن الجسد، بل هي “كمال أول لجسم طبيعي”، أي أنها القوة التي تجعل الإنسان حيًا قادرًا على الإدراك والفهم والحركة. بهذه الفكرة وضع أرسطو أساسًا مهمًا في تاريخ التفكير في النفس، لأنه ربط النفس بوظائفها، فقسمها إلى ثلاث قوى: قوة نباتية مسؤولة عن النمو، وقوة حيوانية مسؤولة عن الإحساس والحركة، وقوة عاقلة اختص بها الإنسان.

وفي العصور الوسطى اختلطت دراسة النفس بالأفكار الدينية، فأصبحت الروح محورًا للفهم الفلسفي، وركّز الفلاسفة المسلمون مثل ابن سينا على عمليات التفكير والتخيّل، وقدّموا تحليلات دقيقة لطبيعة العقل وطبقاته، مما مهّد لاحقًا لعلم النفس المعرفي. ومع بداية عصر النهضة، أعاد ديكارت إحياء السؤال حول النفس حين قال إن العقل جوهر مفكر مستقل، والجسد جوهر ممتد، وهو ما فتح الباب لفصل دراسة النفس عن الجسد، ثم الانتقال بها من التأمل الفلسفي إلى البحث العلمي.

ظل علم النفس طويلًا جزءًا من الفلسفة لأن النفس كانت تُدرس بالتأمل والمنطق لا بالتجربة، فلم تكن هناك أدوات لقياس المشاعر أو تحليل السلوك. ومع القرن التاسع عشر، بدأ العلم يقدم أدوات جديدة، فظهر علم النفس التجريبي، وانفصل عن الفلسفة ليصبح علمًا قائمًا على الملاحظة والاختبار.

مع ذلك لم تفقد الفلسفة تأثيرها، فما زالت أفكار أرسطو عن العقل، وأفلاطون عن الروح، وابن سينا عن الإدراك، تشكّل خلفية معرفية هائلة لعلم النفس الحديث. وما زالت الأسئلة الفلسفية القديمة حاضرة: هل النفس جوهر أم وظيفة؟ هل العقل مستقل أم تابع للجسد؟ هل الإنسان حرّ في قراراته أم تحدده دوافع خفية؟

وهكذا يبقى علم النفس، رغم تطوره العلمي، ابنًا أصيلًا للفلسفة، ورحلة طويلة بدأت بسؤال بسيط: من نحن؟