بقلم د.نادي شلقامي

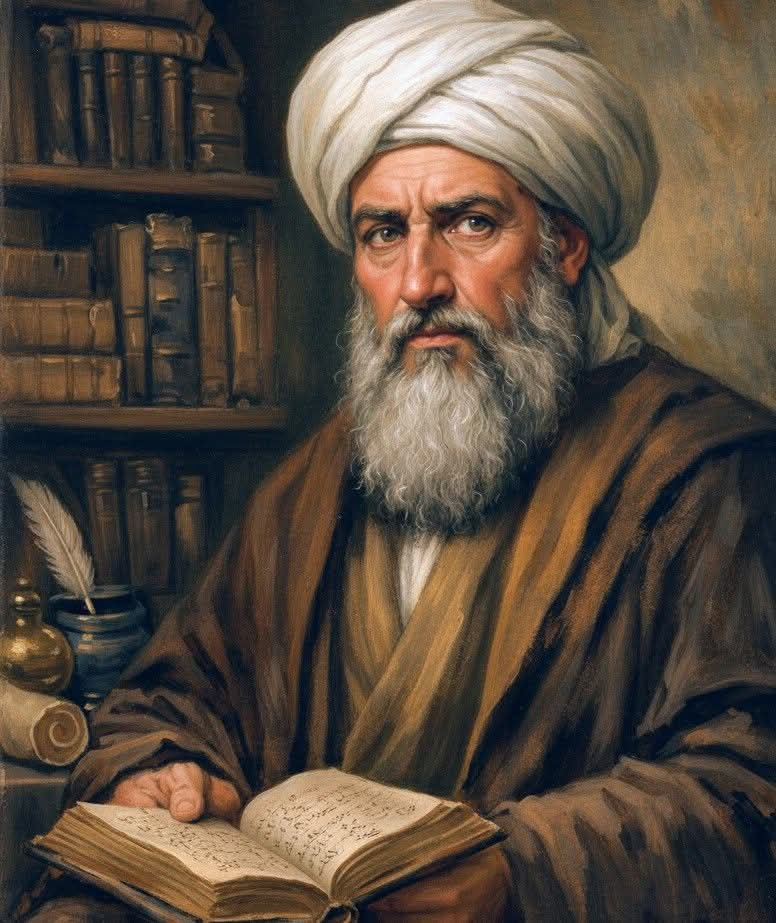

لم يكن ابن تيمية مجرد حبرٍ في سجلات الفقهاء، بل كان عاصفة فكرية اقتلعت جذور الركود الذي خيّم على العقل المسلم لقرون. هو الرجل الذي وقف وحيداً في مواجهة جيوش التتار بـ “سيفه”، وفي مواجهة أرباب الفلسفة والجمود بـ “قلمه”. في وقتٍ كانت فيه الأمة تترنح تحت وطأة الغزو الخارجي والتحلل الفكري الداخلي، انبعث أحمد بن تيمية كالقضاء المستعجل؛ ليعيد صياغة مفهوم “المرجعية” ويربط الأمة بمنابعها الأولى، متجاوزاً حدود الزمان والمكان، ليظل صوته هادراً في أروقة الفكر الإنساني حتى يومنا هذا.

— ملحمة العلم والدم والقلم

أولاً… المولد والنشأة (من حران إلى دمشق.. رحلة الصمود)

وُلد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في مدينة حران (شمال الجزيرة الفراتية، بتركيا الحالية) في 10 ربيع الأول عام 661 هـ (22 يناير 1263م). نشأ في بيت علمٍ عريق لُقبت عائلته بـ “آل تيمية” لشدة ورعهم وعلمهم، فكان جده ووالده من أساطين المذهب الحنبلي.

إلا أن طفولته لم تكن هادئة؛ ففي سن السابعة، شهدت حياته تحولاً درامياً رسم ملامح شخصيته المقاتلة. مع زحف جيوش التتار الوحشية التي دمرت كل ما في طريقها، اضطرت عائلته للفرار ليلاً تحت جنح الظلام. ويُروى في كتب التاريخ مشهدٌ مهيب لهذه الرحلة؛ حيث حملوا كتبهم ومخطوطاتهم الثمينة على “عجلة” تجرها الخيول، وفي الطريق تعطلت العجلة وكادوا أن يقعوا في أسر التتار لولا ستر الله. هذا المشهد —طفل يفر بكتبه من وجه الغزاة— غرس في قلبه مبكراً أن العلم هو السلاح الوحيد لحماية الأمة، وأن الحق يحتاج إلى قوة تحميه. استقرت العائلة في دمشق، وهناك تفتحت موهبته الفذة، فحفظ القرآن واستوعب علوم اللغة والحديث والفقـه وهو لم يتجاوز صباه، حتى جلس للتدريس والإفتاء وهو في سن التاسعة عشرة، مذهلاً علماء الشام بعبقريته.

ثانياً.. التكوين الموسوعي (عقل لا يعرف الحدود)

تجاوز ابن تيمية “التحصيل” التقليدي إلى “الهيمنة” المعرفية. لم يكتفِ بعلوم الشريعة، بل غاص في أعماق المنطق اليوناني ليفتته، ودرس الفلسفة ليفندها، واطلع على عقائد الملل والنحل ليبني عليها حججه. تميزت ذاكرته بأنها “فوتوغرافية”؛ حيث قيل إنه لم يقرأ كتاباً إلا وانطبعت تفاصيله في ذهنه، مما جعله مرجعاً حياً يسير على قدمين في أزقة دمشق والقاهرة.

ثالثاً… الثورة على “التقليد” واقتحام المستحيل

خاض ابن تيمية معارك فكرية لم يجرؤ غيره على الاقتراب منها:

1- تفكيك المنطق الأرسطي: في كتابه (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان)، أثبت أن المنطق اليوناني ليس شرطاً للتفكير السليم، مما مثّل ثورة معرفية سبقت عصور التنوير في نقد العقل المحض.

2- منهج “العودة للأصل”: نادى بفتح باب الاجتهاد الذي أُغلق لقرون، رافضاً أن يُقيد العقل المسلم بآراء الرجال إذا خالفت النص الصريح، مما جعله “فقيه الدليل” لا “فقيه المذهب”.

رابعاً… الفقيه المقاتل (بين القلعة والميدان)

تجلت عظمة ابن تيمية في كونه لم يكن “عالم أبراج عاجية”:

1- في شقحب: عندما اقترب التتار من دمشق، لم يكتفِ بالدعاء، بل لبس لأمة حربه وتقدم الصفوف، وأفتى بجواز إفطار الجنود ليقووا على القتال، فكان نصراً مؤزراً أعاد الهيبة للمسلمين.

2- خلف القضبان: قضى شطراً كبيراً من حياته في سجون دمشق، القاهرة، والإسكندرية. لم يشتكِ أو ينكسر، بل قال جملته الخالدة: “ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وحبسي خلوة”.

خامساً… الإرث الذي لا ينفد

خلف وراءه ثروة تقدر بـ مجموع الفتاوى (37 مجلداً)، ودرء تعارض العقل والنقل الذي يعد من أعظم ما كتب العقل البشري في التوفيق بين الوحي والمنطق، والسياسة الشرعية. إن تأثيره تجاوز المذهب الحنبلي ليصبح مدرسة عالمية تنهل منها الحركات الإصلاحية في كل العصور.

— شمسٌ لا تغيب وجدلٌ لا ينتهي

إن ابن تيمية لم يمت في سجن قلعة دمشق وحيداً عام 728هـ، بل ولد من جديد في كل سطرٍ كتبه، وفي كل روحٍ تنشد الحرية الفكرية والارتباط بالأصل. لقد أثبت للعالم أن “الفقيه الحقيقي” هو من يفتي للأمة بدمه قبل مداده، ومن يواجه السلطان بكلمة الحق كما يواجه العدو بحد السيف. سيظل “شيخ الإسلام” علامة فارقة؛ يختلف حوله الكثيرون، لكن لا يملك أحدٌ إلا أن ينحني احتراماً لعقله الجبار وشجاعته التي لم تعرف الانكسار. إنه الرجل الذي علّم الدنيا أن القيود قد تكبل الجسد، لكنها أبداً لا تحبس الفكرة التي حان وقتها.