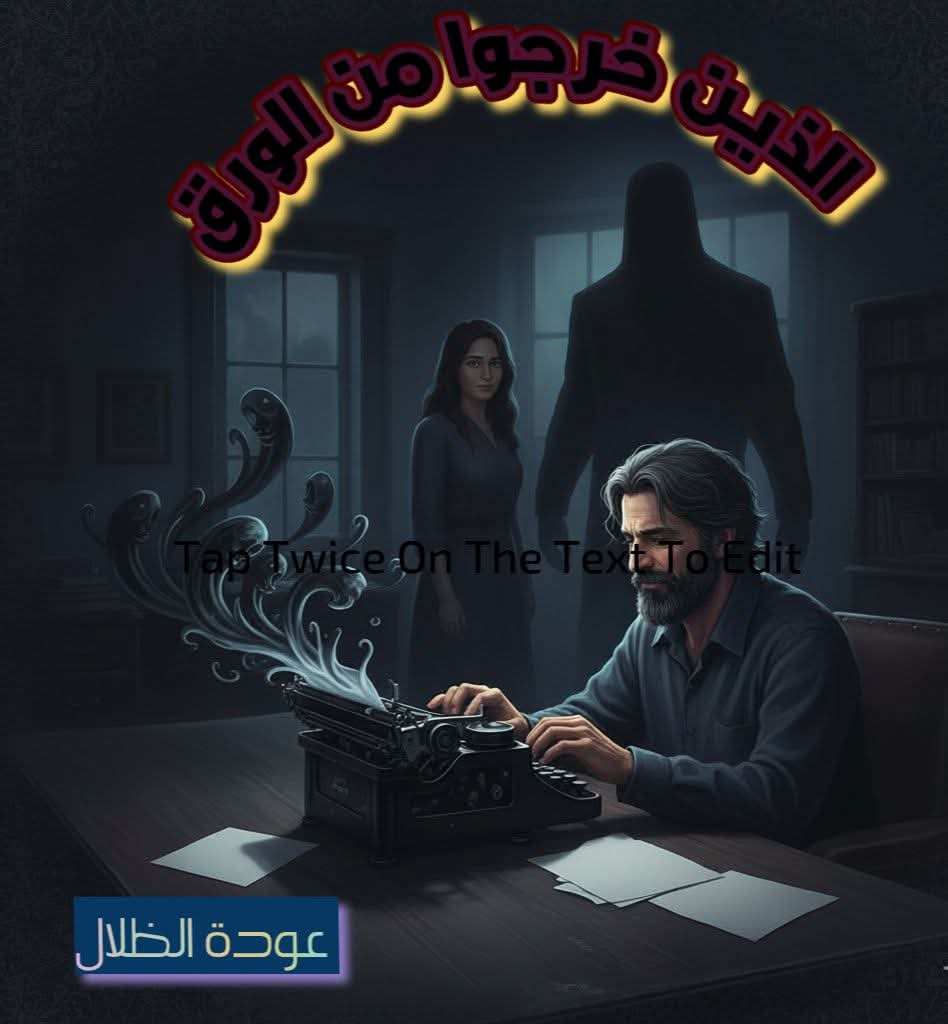

بقلم: أحمد رشدي

يقولون إن الظلال لا تعود،

لأنها ليست سوى أثرٍ من ضوءٍ مضى.

لكنهم ينسون أن بعض الأضواء…

ترفض أن تنطفئ.

وأنا، أحمد رشدي، لم أكن أبدًا ممن يسمحون للظلام بأن يكتب نهايتي.

فها أنا أفتح الصفحة الأخيرة

وأدعهم يخرجون من جديد.

كان هدوء الصباح خادعًا كابتسامةٍ بلا نية طيبة.

أوراقي ساكنة،

قهوتي تفوح برائحة مطمئنة،

لكن الهواء نفسه كان يهمس بشيءٍ غريب،

كأن الحروف تتآمر من جديد.

حين فتحتُ دفتري،

وجدت أول سطرٍ مكتوب بخطٍّ لا يشبهني:

“الظلال لا تموت… بل تنتظر.”

شعرت ببرودةٍ تتسلل إلى أطرافي،

ثم سمعت صوتًا مألوفًا كأنه يأتي من أعماق الورق نفسه:

ـ اشتقتَ إلينا يا أحمد؟

رفعت رأسي،

فإذا بي أراهم… يعودون.

لكنهم لم يكونوا كما تركتهم.

كانت وجوههم مشوهة بالحبر،

أعينهم تنزف سوادًا،

وابتساماتهم نصفها سخرية ونصفها كراهية.

هؤلاء لم يكونوا أبطالي… بل بقاياهم.

أما في مقدمتهم،

فكان هو… “الظل الأكبر”.

لم يكن مثل سابقيه، لم يكن مخلوقًا من فكرة واحدة، بل من كل الأفكار التي كتمتها، من كل سطرٍ لم أجرؤ على كتابته،

من كل ضعفٍ خبأته بين الحروف.

كان هو نقيض كل ما أنا عليه:

أنا أكتب لأُصلح العالم، وهو يكتب ليحرقه.

قال بصوتٍ أجش كأنه قادم من تحت الأرض:

ظننتَ أنك انتصرت؟ يا أحمد،

لم تنتصر إلا على ظلك الصغير

أما أنا، فأنا الكلمة التي لا تُمحى.

ضحكتُ رغم رعشة الخوف وقلت ساخرًا:

إذًا يا صديقي،

أنت من النوع الذي يكره الممحاة؟

ابتسم ابتسامةً مرعبة:

أنا من النوع الذي يمحو الممحاة نفسها.

تقدّم نحوي، وانشق الحائط كأنه صفحةٌ تُفتح، وخرجت منه الظلال فرادى وجماعات، كل واحدة تحمل ملامح الخيانة والغيرة والجنون.

كانت كلماتهم تصيبني كالسهام: لقد جعلتنا نحب ثم قتلتنا،

كتبتَ لنا الألم ولم تمنحنا الخلاص

من أعطاك الحق لتقرر مصيرنا؟

كنت على وشك السقوط حين سمعت صوتها…

ذلك الصوت الذي يعيد العالم إلى توازنه مهما اضطرب .

ابتعدوا عنه

ظهرت “اميرة” من وسط الظلام،

كأنها ولدت من الضوء نفسه.

كانت مختلفة هذه المرة،

في عينيها مزيج من القوة والدمع،

ومن خلفها يتطاير ضوء الحروف التي كتبها عنها يومًا.

قالت وهي تواجه الظل الأكبر:

كل كلمة كتبها عني كانت حياة…

لا لعنة.

ـ هو لم يصنعنا لنؤذيه، بل ليمنحنا وجودًا.

كل مشهدٍ كتبه بي،

كان اعترافًا خفيًا بالحب.

اقتربت مني

وقالت بصوتٍ كأن الحبر نفسه يخجل منه:

كنتَ تكتبني لأعيش،

وأنا أحببتك لأنك كنتَ تُحييني في كل سطر. أحببتُك في كل جملةٍ ذكرتني بها،

في كل شخصيةٍ خلقتني فيها،

في كل فصلٍ جعلتني فيه امرأةً من ورقٍ تحب رجلًا من ضوء.

حين قالت ذلك،

اهتزّ المكان كأن الحروف نفسها بكت.

الظلال صرخت،

والظل الأكبر تراجع خطوةً إلى الوراء.

صرخت فيه بصوتٍ لم أعرفه من قبل:

أنتَ من الحبر،

وأنا من الفكر، والكلمة أقوى من الظل

ثم كتبتُ على الحائط بيدي التي تنزف حبرًا:

“يموت الظلام حين يكتب الكاتب حبًا.”

اشتعل المكان بالنور،

وبدأت الظلال تتبخر كأنها لم تكن.

الظل الأكبر ذاب في الفراغ وهو يهمس:

ما خُلقتُ إلا منكَ، وسأعودُ حين تضعف.

نظرتُ إلى “اميرة”،

كانت تبتسم رغم الدموع، وقالت:

ـ لن يعود ما دمتَ تكتب بصدق.

ثم وضعت يدها على يدي وقالت بخفةٍ لا تُنسى:

أكمِل… فكل كلمة منك حياةٌ لنا.

اختفت،

وبقيت رائحة الورق المبلول،

تشهد أنها كانت هنا.

في اليوم التالي، نشرتُ أول فصلٍ من روايتي الجديدة، وكتبتُ في المقدمة:

“إلى من حاربت عني في عالَمي الخيالي،

إلى من كتبتُها فكتبتني

“اميرة”

ثم أغلقت الحاسوب، وابتسمت.

أقسم أني سمعت ضحكة خافتة

تأتي من الورق نفسه.

ضحكة تشبه تلك التي أحببتها في كل سطر.

ارتشفتُ قهوتي،

ونظرتُ إلى الورق قائلًا بسخريةٍ معتادة:

حسنًا يا أحبّ مخلوقاتي…

لنكتب من جديد،

ولكن هذه المرة… بالحب لا بالظل