✍️بقلم/ *انتصار عمار*

في زمنٍ قديمٍ تعود جذوره إلى عهد الملك الروماني”دقيانوس،” حيث انتشار الكفر، وعبادة الأصنام بأرض هذه البلدة.

إلا أن هذه الأرض كانت تتسع أيضًا، لتحمل على النقيض تمًاما، مجموعة من الفتية، الذين آمنوا بالله، واعتصموا بدينه، وأشهروا سيوفهم في وجه طاغية هذا الزمان.

كان حاكم هذه البلدة رجل طاغية، ظالم، يفرض على أهلها عبادة الشرك، والسجود للتماثيل، وتقديس الأصنام.

وكان عقاب كل من يخالف دين هذا الطاغية هو؛ التعذيب، والقتل، وتقديمه كطعام

للحيوانات، لكن رغم كل هذه القسوة، والحدة في التعذيب، إلا أنه من يرد الله هدايته، فلا مانع لأمره.

فهؤلاء الفتية أراد الله بهم خيرًا، وقذف في قلوبهم نور الإيمان، عندما ثار شابٌ منهم، وأعرض عن عبادة الأصنام، وأيقن أنها مجرد تماثيل لا تسمع، ولا تبصر، ولا تغني بشيء.

مما دفعهم إلى التفكر، و ترك عبادة الأصنام، والانسياق التام للربوبية، والوحدانية، لله وحده سبحانه.

ولكن عندما علم الملك بأمر هؤلاء الفتية من القوم، أمر على الفور بقتلهم، إلا أن عناية الله كانت ترافقهم، وتسخر لهم ملائكته، لتحرسهم كسحابةٍ تظلهم في ليالي صيفٍ حار.

وبالرغم من كل الصعوبات التي كانت تحف طريقهم، ومخاوفهم التي تُمسك بأفكارهم، وتهرول وراء عقولهم، إلا أنهم تمكنوا بالفعل من الهرب.

وأخذوا يهرولون في البحث عن مكانٍ يلجأون إليه، وقلوبهم بين مهابة، ورجاء، وكأن الأنفاس تصلي لله في صمتٍ، صلاة دعاء.

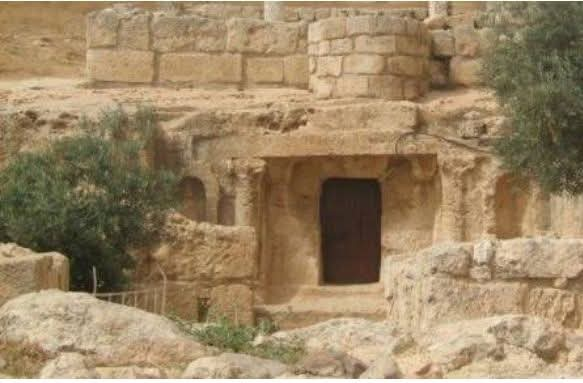

وأثناء بحثهم المستميت، أبصر الخوف المطارَد في عيونهم، كهفًا بباطن الجبل،

فآووا إليه، خوفًا من بطش قومهم الكافرين، وكذا حاكمهم.

وعندما آووا إليه، حفتهم ريحٌ

طيبةٌ، نزلت من السماء، وكأنها

جندٌ من جنود الرحمن، لتؤْمِن وحشة ذلك المكان، لم يكن الكهف سوى محراب مناجاة بين العبد، وربه

ولم يكن صخورًا، بل كان أشبه بأم تحتضن رضيعها، وجدرانه هي الرحم التي شهدت ولادة الإيمان، والعبودية، محاطة بسياج اليقين.

ورغم ظلمة هذا الكهف، إلا أن نور الإيمان بقلوبهم، أضاء ظلمة جنباته، كنجومٍ تضيء ليلًا حالكًا، غاب قمره، وكان الكهف ساكنًا، هادئًا، ينبثق منه أريچ روحانيات، تملأ أرجاءه.

ولم يفكر أحد من هؤلاء الفتية في زوجه، أو ولده، أو أهله، بل كان فكرهم الشاغل هو كيفية نصرة دين الله، وإعلاء كلمته في الأرض.

وجلس الفتية يتجاذبون أطراف الحديث، ومعهم السكينة، والهدوء الروحاني، وكأنهما أتيا ليحضرا اللقاء، ويربتا على قلوب هؤلاء الفتية.

وكان جُل حديث هؤلاء الفتية، عن كيفية نصرة دين الله! وأخذ كل منهم يتساءل في قرارة نفسه؛ كيف ينتصر الحق على الباطل؟ ومتى سيكون ذلك؟ أو الآن؟ أم لاحقًا بزمن آخر سوف يأتي؟

حتى غلبهم النعاس من شدة الإرهاق والتعب، فضرب الله تعالى على آذانهم في الكهف سنين عددًا، وكأنما أسدل على أجفانهم سبحانه ستائر النوم، وأرخاها.

وضرب الله على آذانهم، حتى لا يزعجهم صوتٌ، فيتسبب في عدم استرسالهم النوم، وكأنه سبحانه أراد لهم الراحة، حتى يستريحوا من عناء التفكير، وإرهاق الجسد.

ومنذ تلك اللحظة، توقف بهم الزمن داخل كهفهم، إلا أن عجلته كانت تدور بخطىً

سريعة خارج جدرانه، تطوي الأحداث، كما تطوي الطائرة بُعد المسافةِ بين البلدان.

وكانت الشمس تأتيهم كلَ صباحٍ، في خفيةٍ، وصمت، خشيةً أن توقظهم، كما كانت لا تطيل البقاء، حتى لا تُلهب أجسادهم حرارتها.

وكأنها على موعدٍ، لتزورهم، فتطمئن عليهم، وتعمل على تهوية الكهف بسنا ضوئها، ولبث الفتية في كهفهم ثلاثمائة، وتسع سنين.

وكان كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكأنه كان في نوبة حراسة مفتوحة، لأجل هؤلاء الفتية.

وفي يومٍ من الأيام تسللت لداخل الكهف، نسمات هواءٍ طيبة، لطيفة، تحمل تباشير الصباح، وكأنها أتت لتداعب أجفانهم.

ويوقظ ضوء النهار أعينهم، ونهض كل منهم من سباته العميق، الذي توقفت خلاله أجهزة الحس كلها، وسأل

أحدهم قائلًا: كم لبثتم؟

قالوا: لبثنا يومًا، أو بعض يوم.

وأحسوا بالجوع يلتهم جدران أمعائهم، فأرسلوا أحدهم إلى المدينة، ليشتري لهم طعامًا، وإذ به يجد الأرض كل من عليها تغير.

من أناس، وبيوتٍ، ومعالم،حتى عملة البلد تغيرت، وكأنه قد حط بقدميه إلى بلد آخر، كل شئ تغير من حولهم، إلا ملامحهم، وهيئتهم، وكأن الله أرسل أحدهم، كي يتثبتوا من

أمرهم، مما أثار ذلك دهشة الناس من حولهم، ودفعهم للتساؤل، من هؤلاء؟ ومن أي مكان أتوا؟

وبعد فترة قصيرة أدرك الفتية أنهم لبثوا في كهفهم طيلة هذه المدة، وكأن هذه رسالة يبعث بها الله عزوجل إلى عباده، كي يتيقنوا أنه سبحانه قادر على أن يُحيي الموتى.

كما ضرب سبحانه وتعالى مثالًا للوفاء النادر، والإخلاص، المتجسد في الكلب وكي ينصر كلمة التوحيد