دارين محمود

نهر الأهرامات: الممر المائي المفقود الذي بنى أعظم معالم التاريخ

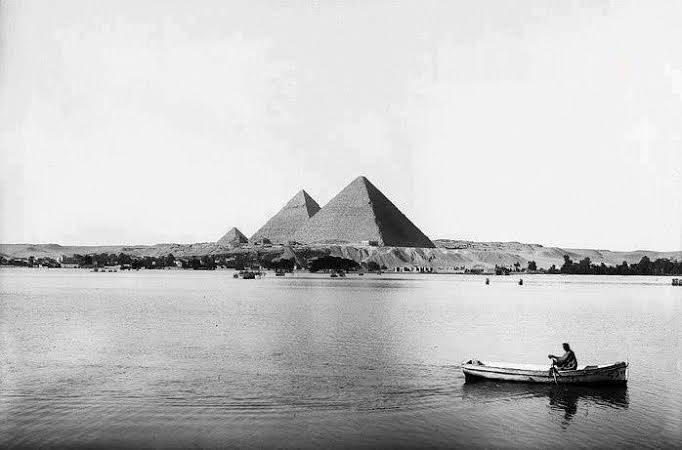

ظلت أهرامات الجيزة، التي تقف شامخة على حافة الصحراء الغربية، لغزاً يحير العلماء والمؤرخين لقرون طويلة. كيف تمكن المصريون القدماء من نقل ملايين الأطنان من الكتل الحجرية الضخمة من المحاجر البعيدة، مثل الجرانيت من أسوان والحجر الجيري من طُرة، ووضعها في مكانها الحالي الذي يبدو بعيداً عن المجرى الرئيسي لنهر النيل؟

في عام 2024، قدم العلم الحديث إجابة حاسمة لهذا اللغز، من خلال اكتشاف “فرع الأهرامات” (أو نهر الأهرامات)، وهو مجرى مائي قديم لنهر النيل مدفون تحت الرمال، وكان بمثابة الشريان اللوجستي الحيوي الذي مكّن من بناء هذه العجائب.

ما هو نهر الأهرامات؟

“نهر الأهرامات” هو في الواقع فرع بائد لنهر النيل، كان نشطاً في زمن بناء الأهرامات الكبرى خلال عصر الدولتين القديمة والوسطى (منذ حوالي 4700 إلى 3700 عام). لم يكن مجرد قناة مائية صغيرة، بل كان مجرىً نهرياً ضخماً يتميز بالخصائص التالية:

* الطول والعرض: يبلغ طوله حوالي 64 كيلومتراً، ويتراوح عرضه ما بين 200 و 700 متر، أي ما يقارب عرض المجرى الرئيسي لنهر النيل حالياً.

* الموقع: كان يمتد بشكل موازٍ للمجرى الحالي للنيل، على طول حافة الصحراء الغربية، وكان يتدفق مباشرة بجانب أكثر من 30 هرماً، تمتد من أهرامات اللشت في الجنوب وصولاً إلى مجمع الجيزة الشهير في الشمال.

* القرب من الأهرامات: تقع الأهرامات، ومن ضمنها خوفو وخفرع ومنقرع، على بعد كيلومتر واحد فقط في المتوسط من ضفاف هذا النهر القديم.

كيف تم اكتشاف النهر المفقود؟

لم يكن أحد متأكداً من موقع هذا الممر المائي الضخم وشكله، حتى استخدم فريق من الباحثين تقنيات الاستشعار عن بعد المتقدمة، وتحديداً:

* صور الأقمار الاصطناعية الرادارية: سمحت الموجات الرادارية باختراق السطح الصحراوي وكشف الهياكل المدفونة تحت الرمال والأراضي الزراعية.

* تحليل نوى الرواسب: تم حفر أعماق في التربة وتحليل الرواسب، حيث وُجدت رواسب طينية ورملية نموذجية لقاع الأنهار الدائمة، بالإضافة إلى حبوب لقاح متحجرة لنباتات كانت تنمو على ضفاف النيل.

أكدت هذه التقنيات وجود النهر المفقود، وفسّرت سر ترتيب الأهرامات الـ 31 في خط شبه مستقيم على طول حافة الهضبة الصحراوية.

دور النهر في حل لغز البناء

يحل اكتشاف “نهر الأهرامات” اللغز الأكبر في عملية البناء: النقل.

كان النهر هو “الطريق السريع” الذي اعتمد عليه المصريون القدماء لنقل المواد الخام الضخمة:

* نقل الكتل الحجرية: تم نقل كتل الحجر الجيري والجرانيت على متن قوارب وسفن كبيرة عبر هذا الفرع المائي.

* موانئ الوادي: كشفت الدراسات أن العديد من الأهرامات كان بها “معابد وادي” متصلة بطريق احتفالي مرتفع، وكانت هذه المعابد في الواقع بمثابة موانئ نهرية لاستقبال القوارب التي تحمل مواد البناء وجثمان الملك قبل الدفن.

* استغلال الفيضان: كان منسوب مياه النيل أعلى بكثير في ذلك الوقت. خلال مواسم الفيضان، كانت المياه ترتفع وتصل مباشرة إلى هضبة الأهرامات، مما يسهل بشكل كبير عملية تفريغ المواد ونقلها عبر الممرات والقنوات الداخلية إلى مواقع البناء.

في الختام، يمثل “نهر الأهرامات” حجر الزاوية المفقود في فهم إحدى أعظم المآثر الهندسية في التاريخ. إنه دليل ملموس على العبقرية المصرية القديمة في تسخير البيئة الطبيعية، وتحديداً شريان الحياة، نهر النيل، لتحقيق مشاريعها المعمارية الأسطورية. وبمجرد انحسار هذا الفرع المائي ودفنه تحت الرمال بفعل التغيرات المناخية، تحولت ضفافه الصاخبة إلى الهضبة الصحراوية الهادئة التي نعرفها اليوم.